大吉关注|《水漫蓝桥》:天光漫长,唯有等待

关于《水漫蓝桥》

小说《水漫蓝桥》发表于《人民文学》2021年第7期,并收录于杨知寒的小说集《一团坚冰》中,故事背景设定在东北的一个小饭馆——蓝桥饭店,小说通过几个主要人物的情感故事,展现了关于等待、爱情和生活的深刻主题。

这篇小说里的人物形象“有主有次,叙事层次有潜有隐,故事蕴含着悠远的召唤与回应”:饭店老板娘独自经营着蓝桥饭店,这名字来源《魂断蓝桥》,一部她独自深夜看到落泪的电影;厨师杨义是小说的主视角“我”,厨艺精湛,个性清高,对前妻仍有牵挂,但在与老板娘长期的相处中,日渐生情;客人刘文臣曾是二人转演员,偶尔来饭馆里等待他的旧爱瑞莲,回味二人舞台上演过无数遍的《水漫蓝桥》。故事里的每个人都为情所困,好在故事的结尾都有不同程度的破局。

有人说这篇小说里的爱,是苦地泥淖里的爱,是爱而无望的爱,它格外艰难,也格外动人,让人的心无限地柔软下去。且因对“过时”情感的珍重和细致描摹,充满了温暖和希望,显示了作者杨知寒可贵的定力与独特的价值观。

《水漫蓝桥》赏读

《水漫蓝桥》故事的开始,并没有直接切入情感,而是从食物着手,两道典型的东北老菜:“雪衣豆沙”和“酥黄菜”。这两道甜口的老菜,曾经很常见,后来因其做法麻烦,食材又不贵,所以小饭店做的少了,嫌耽误功夫。现在借助网络推广,它们再被人想起来,出现得还挺多,成为了一种地方美食。

“雪衣豆沙和酥黄菜是小时候去饭店吃饭,家里必给我点的菜,两道都是甜菜,但不腻口,尤其雪衣豆沙,我最爱那层蛋清打发的外皮,绵软如云,甜味很淡……当时会写它们,因为觉得比较自然,这样的小说里应该出现这样的菜,如果主角是个寂寞的厨子的话。人也好,菜也好,都有寂寞的一面,但他们暗中被人珍惜着,他们哪里知道。”——杨知寒

如杨知寒所言,她笔下的“我”,是个寂寞的厨子,颇有脾气性格。故事开篇,饭店即将打样,后厨接到一个特殊的单子,制作一道鲜有人点的老菜“酥黄菜”,“我”不满的同时,更多是好奇:难道又是那个家伙?一个月前,也是差不多时候,是另一道老菜“雪衣豆沙”,眼见要下班,又是“折磨厨子”的菜,怎么看都像是来找事儿的。于是,“我”亲自将菜端出,为的是瞧一瞧顾客到底是谁,但只看到了背面,只见他穿戴打扮像叫花子,气质明显与众不同。就这样,开篇一道复杂费功夫的老菜,营造出浓厚的悬念氛围。

听着筷子碰盆的嗒嗒声,我有点起印象,约莫一个月前,也有人点了道折磨厨子的菜,也点在客人都基本走得差不离儿、饭馆没理由拒绝他这一单的节骨眼上。上次,是雪衣豆沙。店里没备现在大饭店里基本都有的电动打蛋器,还得凭人工,将蛋清打出云雾状,累得我边用劲边骂娘。等雪衣豆沙出锅,小孟来取,我把她支使到一边,坚持自己上给顾客,主要我想看看,快关门了,是什么样的人物在大晚上死馋这口甜食。我预期是个胖老娘儿们。撩帘一看,却是个穿黑皮夹克的窄瘦背影。这人折磨厨子不算,还有点扰民,桌上跟着他放了个戏匣子,咿咿呀呀响着早没人听的二人转。什么一更里三更里的,月牙儿出个没完。当时天还没今天这么冷,一凑近,闻见那人身上一股馊味儿,看头发都赶黏了,一缕缕地藏进他发黑的蓝衬衣领口里。回身跟老板娘嘀咕,是花子吧?老板娘说,要不看他又点了个熘肉段,高低不接待。我俩一起看着这个背身坐着的,仿佛美食家般缓慢动筷子的中年男人,谁也没说话。这么个场面,花子听戏,叫老菜,多少有点耐人琢磨……那人也奇,整个店里,除了自他戏匣子放出的腔调,就只有他嘴里若有似无的咀嚼声,不说话不念语的。等熘肉段出锅,也是我给他端的,这人只吃两筷子,搁下就走。自己擦净了嘴,留下桌上还剩半盘的几个胖乎乎的雪衣团儿,慢悠悠甩张五十到前柜。

一个月后,不速之客再次到访。“我”再次选择亲自给顾客上菜,这一次不仅看清了神秘客人的面容,也与其有了交流:客人用酒盅敲桌的方式叫住“我”,递出一张皱巴巴的五十元钱,以示感谢。其磁性的嗓音、别扭的手势、干净细嫩的手指都让“我”感到困惑,不仅如此,他还问了怪问题:有没有其他人点过这两道菜?此时的“我”,耐心耗尽,毫不客气地尝了一口自己刚做的酥黄菜,用眼神谢绝其再次登门。

把腰间围裙解下,我从前门送小军,顺道给客人上这道酥黄菜。这个时候,老板娘在收拾最后走的一间包厢客人剩下的桌面。小店里冷色的白炽灯,照在被人一脚雪一脚泥踩得鬼画符般的瓷砖地上,小军掀开的胶皮门帘上,油污浸透了每一寸。终于让我看清那人的脸了,他目不转睛,盯着我端上的菜。桌上还是搁着戏匣子,这回他没点熘肉段,要了瓶富裕老窖。我算明白老板娘为啥不顾惜我命长短了,这他妈还真算个主顾。菜上桌的同时,我被这人叫住,他叫人的方式是,酒盅往下一磕。这男的长得真他妈好看。丹凤眼,高鼻梁,薄嘴唇,下巴颏有模有样,带点尖弧度。这是我心里第一句话。我扭过头,想看看别处,每当遇到想不明白的事儿时,我就让自己看看别处。男人抓了抓落在眼前的脏头发,从兜里往外掏东西,掏半天,还是张皱五十。将钞票按住了,往前移给我。我说,爷们儿,什么意思?他说,辛苦钱,上回加这回,烧这俩菜不易。听嗓音,这人更受端详了,磁性男低音。就是他手势有点别楞,按着钱的那只手,小手指上跷,每个指头都葱白似的,干净细嫩。我说,不收啊,不行。顾客是上帝,老板娘要看见,该埋汰我了。他将钱留在我这头,手缩回去,说,师傅,菜真好。我说,别人说好,我信。你好像不是来吃菜的,是来给我考试的。他说,还有别人给你考试不?有没有其他人,这阵子,点过这俩菜?我说,有你一个就难拿,还想来个祖宗?他追问,你记忆力好不好?我左右俩眼珠子仿佛左右俩筷子,没客气,上前尝了一块他叫的酥黄菜,噼里啪啦在嘴里碎开,慢慢嚼着。意思是,店小,利薄,人辛劳,往后少登门吧。我希望能在职业生涯里少记住你这样的,祖宗们。

至此,神秘客人的故事,告一段落。故事的视角转移到了“我”与前妻美光的感情线:虽已离婚,但对前妻的牵挂不减。细节很微妙:帮前妻交她忘了的暖气费,心疼她,怕她冻着。交完费还带着菜去前妻家,未进门,就发现家中已有新人痕迹。这段文字通过细腻的描写,表现“我”对前妻的复杂情感:一方面,心里放不下前妻,总觉亏欠,觉得是自己没让她过上好日子;另一方面,又感到无奈和憋屈,人家经有新生活,而自己却始终无法完全割舍这段过去。

上午给美光把今年的取暖费交了,头天我跟老板娘打好招呼,说今天晚点去,小军会先去饭店开门,顶一阵。交完钱我顺道买菜,车停在前妻家楼下,拎了两兜柿子豆角,给送上去。美光在家,敲开门,没让我进。不进就不进吧,她睡眼迷离给我开门,头发该是新焗过,一股药水味儿。离上次见她得有快一个月了,有些话想找她说,昨天好不容易通了个电话,问她家里热不热,她急着挂,只撇下句没钱。我来是想告诉她,钱交了。别过两天屋里突然热乎了,你不知道咋回事。今天再见到,再听到门缝里有隐约的男人呼噜声,忽然对自己的所作所为感到没味儿。过了快十年,离了三年,三年里我一天也没从心里把她放下过。为什么放不下?因为总觉得亏欠,觉得美光是因为跟了我,才没把自己日子过好。现在她找了人了,按说我不该再来,心却憋闷得比平时不见更厉害。门里,美光披了件男式羽绒服,光脚踩在地上,哆哆嗦嗦接去两兜菜,对我说,上次拿的还没吃了,往后别带了。我扭过头,看向天光昏暗的楼道,再扭回来,说,干啥跟个连取暖费都不给你交的啊?她说,你少管。我说,行,我犯贱。再不登门了。她说,死不死啊你。我说,不唠了,回去跟人睡觉吧。刚走出几步,身后两兜菜被扔出到门外。我原地点根烟,回头看了看,等烟抽没,再轻巧走回几步,菜还是得带走。

回忆起来,美光嫁给“我”时的模样,是那样的鲜活动人,回忆是深情和怀念的,但有缘无份这种事总让人无奈,作为一名专业厨子,业务水平过硬,轻松掌握给顾客推荐食物的本领,可总搞不清前妻的喜好,这不仅是自嘲,更是对自己作为丈夫的失败的反思,遗憾这回事,人间从来不缺乏。

心想,要是我也能中五百万。高低给美光接回来。算了,不接,她是人家的了。要有五百万,老子找个更好的,先在市里买套楼,再自己开个小饭庄。等那些大姑娘来管我要微信。这么美滋滋地想,眼前总闪过美光的脸。嫁我时,她也是个大姑娘,笑起来眼睛细眯,一条缝,骂我时,大眼睛扑闪,跟那个雷电霹雳似的,真带人爱。雪下纷纷,雨落缠绵,中午好似黄昏,我不知道自己是在啥时候红的眼圈,好在没人看见。美光啊,凡是进我店的男女老少,不知道点个啥菜好的,我都能给掂对出一两道他们可心的。唯独对你,过十年了,也不知道你爱吃啥菜。真是我的失败。

小说中,“我”频繁忆起与前妻的互动,不仅让读者了解了“我”的内心,更是巧妙地将命运之索抛向“神秘客人”刘文臣:“我”在仔细端详刘文臣时,突然想起和他有过一面之缘,那时“我”正在追求前妻美光,共同工作的酒楼请了戏班子演出,刘文臣正是当年台上的男主角。那一晚,其他人都在津津有味地看演出,而我的眼里却只有美光,完全忽略了剧情。如今,台上的戏中人再次出现在“我”的生活中,将“我”瞬间拉回那些还未曾被破坏的美好中,令人不胜唏嘘。

再细端详他,记忆有点恍惚,一时惊觉,好像真在哪儿和他有过一面之缘。得是快十年前的事了,那时我刚从部队转业回来,在本市一个大酒楼里给人做学徒。也是冬天,酒楼年底聚会,我们这些干厨子服务员的,都有机会坐一桌,那时不兴看电影唱卡拉OK,请了一台戏班子在酒楼二层搞演出。我当时顾着追求当服务生的美光,上个菜,就紧着给她夹一筷,美光则和边上几个小姑娘,叽叽喳喳,拍手笑不停。后来有一男一女唱一副架的上了台,男女各着一身蓝,比起前头那些唱神调的、偶尔还甩两句粉词儿唱丑角的,别有番风采。上台先亮相,女的水蛇腰、鹅蛋脸,眉间带蹙,那叫一个俏。而美光这些十八九的小姑娘,注意力都集中在男角上,我死瞪了台上一眼,那小子眉飞色舞,举个飞花边的小扇,左右腾挪,举手投足都是彩儿。为和美光套近乎,我也问她,这啥戏?一点不招笑,咋都目不转睛,迷上了?美光说,闭嘴。我说,不闭,我文化浅,你给讲讲。她大致讲了一回,我没太记住,只顾着瞧她上下合启的红唇与银牙,还有那随讲述偶尔泛出杏红色的眼圈。听她说起这出戏,男的结局掉河里淹死了,两个人到底没成。傻玩意儿,我没忍住鼓个巴掌,惹当时美光给我这顿踢。

令“我”没想到的是,十年前台下是“我”与前妻的恋情开始,台上是刘文臣和蓝瑞莲产生情愫的时刻,俩人戏里演绎着悲欢离合,戏外只能在戏服里偷偷传递温暖和关心。可惜,这段情感注定是悲剧,瑞莲因家庭反对而离开戏班、嫁人,最终音信全无。自此,刘文臣将这段情感寄托在“蓝桥”这个地名上,因为“蓝桥”是他和瑞莲曾经唱响的一出老戏《水漫蓝桥》,值得一提的是,刘文臣嘴里念叨的瑞莲,其实是戏中角色名,只是人生如戏,恍惚间不知道什么是真。

他让一步,说,师傅,我重点还是等人。唱一嗓子,万一她路过听见了呢?师傅,打第一回过你这儿,站在马路对面,我当时眼泪就掉了,就跟看见当年我俩唱过戏的台子似的。打听一下,这名儿谁起的呢?是老板娘?浪漫。蓝桥,是我俩当年唱响了的一出老戏,我来魏奎元,她去蓝瑞莲。那阵我们总一块儿,随团里,坐长途汽车到外地演出。人家在当地等得急,我们没时间换服装,去之前都换好穿在里面,外披大棉袄。她家反对她唱,要是知道和我好,更不能放她出门了。在人前,只能小心着去关心她。戏服单薄啊,车上心疼她冷,就偷摸伸进袖子攥个手吧。现在我都能想起来,她小手冰凉在我手心里留着的感觉,真想人皮能给脱了,也罩她身上暖和暖和。她气管不好,唱久了好咳嗽,一到台上,找个机会,我总暗地里掐她一下,让她歇会儿,我把词儿给多唱点,她不就能轻松了?一到台上,她就没理智了,我们都全情投入,终成眷属没少唱,相思之苦没少唱,我巴望《蓝桥》能少唱两回,这戏苦到家了,结尾也没成全人。偏偏她爱这戏,观众也爱点,总唱总唱,唱成谶语了。后来我想,有些戏做多了,你的命就被戏的命改了。结多大缘分,留多大遗憾。她和我闹了别扭,几天没来团里,到我想通了,想她想得不行了,人家退团,结婚了。嫁了个干工程的,没少挨揍,再后来,不见我了,她音信皆无。

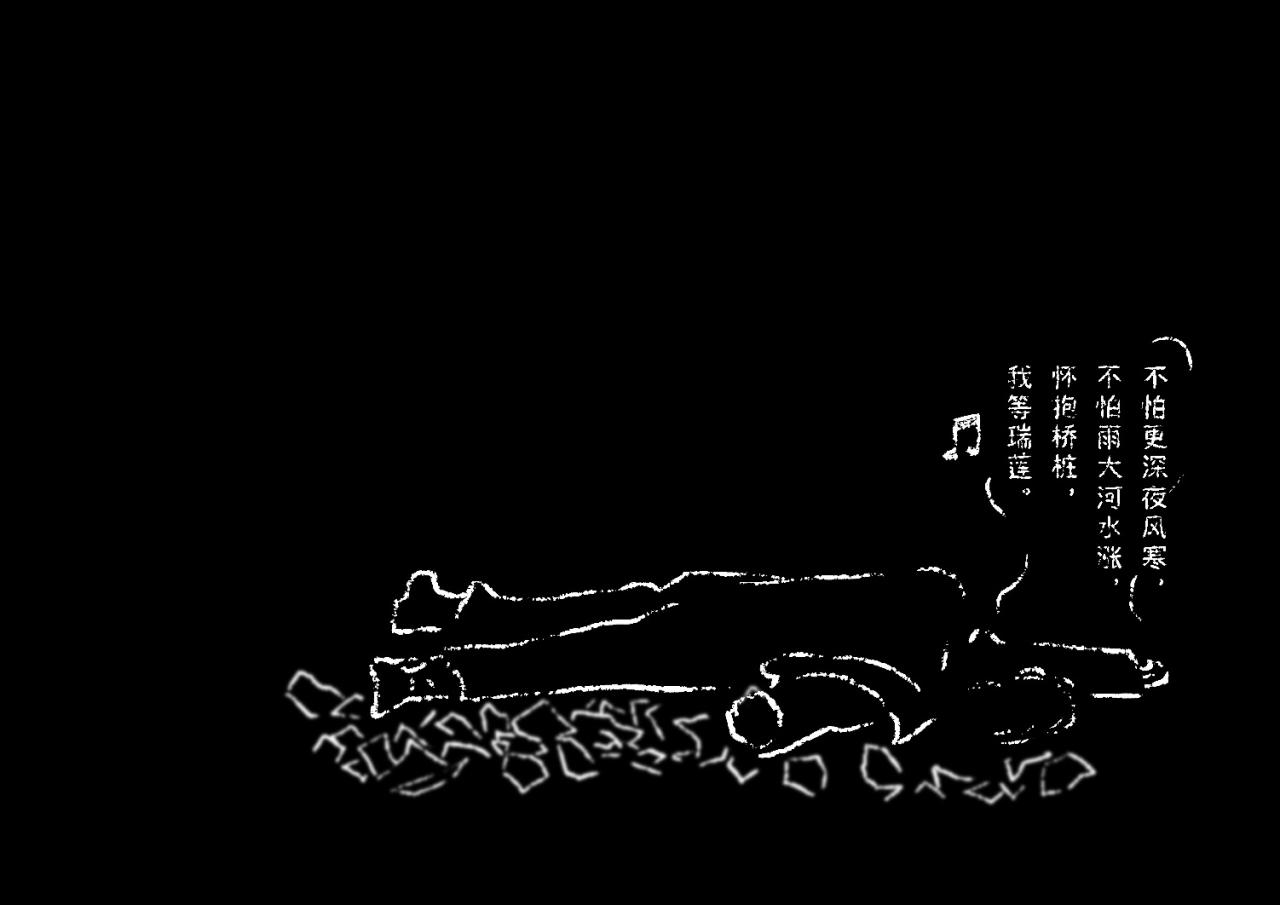

与瑞莲分开后,刘文臣如戏里角色一样,始终坚信自己能等到她。他逗留在瑞莲可能出现的地方,去餐馆点她曾经爱吃的菜。就算被人打了,躺在碎瓷片里,却仍然坚持唱着《水漫蓝桥》中的词句,与其说他是戏痴,不如说是情痴,对瑞莲的深情回忆,只能通过唱戏缅怀,试图在吟唱中,寻找情感的宣泄和自我救赎。现实中,刘文臣过得边缘而艰辛,与周围环境和人群格格不入,然可即便如此,他依然坚守着自己的信仰和情感,不愿放弃。

刘文臣让人给揍了,呈大字,躺在一堆碎瓷片里不起来。小军不知为啥,在帮他抵御更多的拳头。对方是两个喝红脸的大哥,他俩开出租的,我熟悉,总过来吃饭。我替下小军,拦在当中,问到底因为啥。一个男人指着小军说,问这小×崽子。小军嘴角挂着一缕血,看样儿肿得不轻,不知道牙碎没碎,可到底年轻,没太吃亏,说话的大哥也被揍了个乌眼青。小军说,他们让他闭嘴。他说,不能闭啊,闭了我对象该接收不着讯号了。我看看地上的刘文臣,同小军合力把他拉起来。刘文臣像晕厥了,都这样他嘴里还唱,不怕更深夜风寒,不怕雨大河水涨,怀抱桥桩,我等瑞莲。

相比刘文臣的浪漫而悲壮的情感,老板娘的情感表达则更接近人间烟火,首先提出带“我”回家,这是个超越老板与员工边界的邀请,但“我”答应了;接着提出要“我”做费劲的雪衣豆沙,“我”也答应了;后面,俩人独处于狭小空间中,老板娘继续看似无意地问询我的私事,“我”那么有脾气的人,也一一作答。最后,老板娘让“我”留下,跟她女儿见一下,轻描淡写地抛出一句“是时候让女儿知道你了”,看到这里,可能读者才完全明白老板娘的心思。

据杨知寒本人说,写到“我”与老板娘的情感发展之前,她也没有料想他们会在一起,直到这个情节出现在她面前的屏幕上,杨知寒才缓缓从“我”的身边回到自己的空间,重新去打量小说人物的心理。对“我”而言,这是一段突兀的恋情,或者说恋情的结果是突兀的,过程中的起伏跌宕完全没有,不同于任何青年人的恋爱,“这个年纪的人走到一起,有时能看见的就只有果子”。

老板娘领我去了她家,我在门口踌躇半天,跟每次登门看美光似的,感觉是有点感觉,信心到底不大。她在门口脱好鞋,看我这样,先啐了口,问我把她当啥人了。我只好进门。打量她家,收拾挺立整,瓷砖地溜光水滑的,每块沙发都匹配着一块布帘。阳台摆满高低不等的植物,有些开了花。我不懂,近些端详,花儿被伺弄得不错,有模有样,绿的油润有光泽,红的鲜艳惹人眼。目测老板娘还是独居,上厕所时,我只看见一个牙缸、一把牙刷,晾衣架上也没有一件男人衣服。老板娘跟我说,帮做俩菜呗,一会儿我姑娘过来。我一时颇为失落,尽力不露在脸上,问她,咋不让我在店里炒好呢?那多方便。她说,这样显得诚心。我没再问,怎么算诚心,怎么算不诚,诚心又诚谁的心。老板娘在厨房给我打下手,发挥平日小军的作用,给土豆茄子洗净各打了皮,没一会儿土豆的细丝、茄子的滚刀块都给切好了。我这边把油坐上,准备爆锅,整个地三鲜,却被她抢在灶前,自己给下了蒜。我问,又不用我了?她拿铲子在锅里翻腾,说,杨师傅,想劳烦你个事。我说你提。她说,姑娘爱吃雪衣豆沙,看我面子,能给做一个不?我说,这么个诚心啊。她说,姑娘判给她爹,平时我见不着。孩子中考刚完,娘儿俩能好好见个面,想给她整点可口的。平时你给自己孩子做这菜不?我说,没孩子。她直勾勾看我,你没孩子?我说,别瞎想啊。我前妻身体不好,我也没因这点挑过她。她抿嘴一笑,说说呗,杨师傅,和前妻因为啥离的,当我心疼员工。我说,可拉倒吧,你心疼我让我来做雪衣豆沙?我问一嘴,你家有打蛋器没有?

除了中年人的烟火气之恋,故事里还有一条辅线,即”我“徒弟小军无疾而终的初恋,作者用“我”的眼睛去观察小军和恋人的状态:青涩、热烈,眼波流转,但又如烟花转瞬即逝,充满激情的小军,很快就双眼发肿借酒浇愁。世间百态,都逃不过一个情字。

到店,发现门锁开了,小军一人坐在桌前,刚灌下一杯啤酒。我纳闷他怎么这个时间过来,坐他对面,看看桌上,已空掉四个绿棒子。小军给我挪来一瓶,说,师傅,她考上大学了。我对嘴吹了一口,好事啊。他说,是,好事。她给我蹬了。我陪他又喝了一大口,说,天涯何处无芳草,你得给自己留出缓儿。小军笑了笑,他脸上又是红又是青,两只肿眼泡。才发现小军今天像变了一个人,不再是我的徒弟或儿子,更像个经风经雨的爷们儿了。过去我从不这样认为他。小军是好孩子,话少,靠谱,听吆喝。到底是孩子。现在他则和我平起平坐,酒瓶相撞,发出清脆的动静,人眼底有了虚浮,说,我很难忘记她。剩下的酒很快喝空,店里还没上一个人。我把外套给小军罩上,说,走,带你出去散散心。他看看墙上的钟点说,快到饭口了。我说,今天老板娘有事,过不来。就算她问起,也有你师傅扛着。小军说,师傅,别让你难拿,没事,我酒散劲儿了。我心满意足一笑,难拿不难拿的,反正师傅算给老板娘拿下了。

带失恋的小军散心的时候,师徒二人在澡堂再次偶遇了情痴刘文臣,他正两眼无神地给澡堂的戏班伴奏,他比上次更落魄,尽管如此艰难,却仍然对“我”说,等再赚点钱,就去蓝桥饭店消费,这话听得人心酸,刘文臣嘴里的消费其实还是要去蓝桥饭店等人,只是不知道到底是等戏里的瑞莲,还是自己的回忆。

但这篇小说最动人的时刻很快就来了:当读者都在怀疑瑞莲是不是真的存在时,蓝桥饭店终于来了另一位奇怪的客人,一位也要点雪衣豆沙的女客,相信读到这里的人,会跟故事里的“我”一样激动,激动到嘱咐老板娘留住人,激动到赶紧出门去买制作雪衣豆沙的食材,激动到提着一兜子鸡蛋奔向刘文臣工作的澡堂子——

来到后厨,我打算接手,见小军正玩命鼓捣盆里的蛋黄,黄澄澄的蛋黄不住旋转,围绕最中心一个无底的旋涡,直至没有杂色。他停下手里活儿,抬头看我说,这菜我学会了,能自己上手了。我匆匆赶回前面,见老板娘的身形正完整地挡住另一个身形。女人淋了雨,冻得哆嗦,老板娘给她倒热水,后者双手捧杯,不住说谢谢。拿外套出门,出店后我迫不及待,一个电话打给现在的爱人,我下半辈子的东家,跟她说,死活把人留住了,小军手还是嫩,等我多买点鸡蛋回去,雪衣豆沙也给预备上。老板娘嗤之以鼻,你咋知道人家要点?又咋知道我能把人留住?我说,信你男人一回。她在电话里没声了,我知道,这就是感动的动静。提着一塑料袋鸡蛋,走进浴池,服务员看看鸡蛋,看看我,问,给存上不?我说不洗澡,我来找个人。

只是,故事的最后,刘文臣等到了蓝瑞莲吗?

这个问题,作者杨知寒自己也不知道——

“也许这样的设置反而带来残忍,如果给了希望,他会继续等下去,又或者,等待等同于希望,那么这是一个令人欣喜的结局。无法代刘文臣来回答,哪一种是他更想要的,我选择把两种可能都封闭在盒子里,盒子在小说中没有打开,所以我们不会知道猫的死活。这是文字好玩的地方,它宽容,它说了桌子上有一个苹果,你不能确定那是什么样的苹果,除非它被描绘出来。但图像不是的,文字不做和图像一样的工作,它指引出了一半的内容,另一半由读者的经验和预期决定。”

☆ 如果您有想要递交的剧本作品,请将剧本以邮件附件方式送给我们